Au carrefour de la terre et de l’eau en Colombie, les páramos andins : enjeux socio-écologiques de conservation et restauration

Photo: Páramo de Guachucal – Nariño, Fondation Impulso Verde Kuaspue

De l’exclusion à la cohabitation en matière de conservation environnementale

L’année 2018 a marqué un tournant dans la conservation des páramos et des forêts alto-andines en Colombie. L’approbation de la Loi sur les Páramos a entraîné un changement de paradigme. Plutôt qu’un modèle de conservation excluant qui générait des conflits avec les communautés locales, l’objectif est désormais de trouver un équilibre entre la protection de l’environnement et les pratiques de subsistance des habitants humains de ces milieux naturels.

En effet, les écosystèmes de páramos et de forêts alto-andines ne sont pas seulement des espaces naturels, mais aussi des territoires vivants, façonnés par divers usages et représentations. D’un point de vue écologique, économique, culturel et social, ces écosystèmes offrent de multiples ressources et services qui peuvent générer autant de tensions que d’opportunités pour la conservation.

Ces territoires peuvent être comparés à un mille-feuille, où chaque couche représente une interprétation différente, une signification attribuée par ses habitants à l’espace — réunies sous le nom de territorialités. Ces représentations influencent l’utilisation des ressources de l’écosystème. Si certaines peuvent être en conflit quant à leur conservation ou exploitation, elles peuvent aussi donner naissance à des initiatives conciliant développement social et économique durable et protection de l’environnement.

Páramo et forêt alto-andine : différences et complémentarité

Revenons à l’essentiel : quelle est la différence entre la forêt alto-andine et le páramo ?

Selon la dernière édition du rapport annuel Páramos Colombia, Biodiversidad y Gestión de l’Institut Humboldt, la Colombie abrite 50 % des écosystèmes de páramos de la planète.

Les páramos sont des écosystèmes sans arbres, où prédominent les strates muscinale, herbacée et arbustive, situés au-dessus de la forêt andine, entre 3 200 et 5 000 mètres d’altitude. Ils présentent des caractéristiques biophysiques communes : des sols acides, une faible pression atmosphérique, une alternance entre périodes de sécheresse et fort taux d’humidité, ainsi que des températures basses. Ils jouent un rôle fondamental dans la régulation du cycle de l’eau, car ils sont capables d’en retenir de grands volumes dans leurs sols. L’interaction harmonieuse entre le sol, le climat, le biote et l’influence humaine qu’ils présentent font d’eux un exemple concret du concept de région naturelle.

Photo : Páramo de Patascoy, municipalité de Puerres – Nariño, Fondation Impulso Verde Kuaspue

Photo : Subpáramo, municipalité de Puerres – Nariño, Fondation Impulso Verde Kuaspue

Moins connue que le páramo, la forêt alto-andine est pourtant tout aussi cruciale pour l’équilibre des écosystèmes de haute montagne. Dans son rapport Stratégies pour la restauration écologique des forêts alto-andines, l’Université Nationale de Colombie définit la forêt alto-andine comme une zone de végétation située entre 2 800 et 3 200 mètres d’altitude. Elle se caractérise par la présence d’arbres tels que l’encenillo, le mortiño, le tuno et le cucharo, qui peuvent atteindre jusqu’à 25 mètres de hauteur. Ce paysage est dominé par la brume, avec des températures pouvant aller de 15 à 60 °C. L’Institut Humboldt précise également que « les forêts de la cordillère des Andes s’étendent de la Colombie et du Venezuela jusqu’en Argentine, abritant une biodiversité si riche que le nord de la cordillère est considéré comme l’un des endroits les plus biodiversifiés du monde. »

Ensemble, ces deux écosystèmes forment le système naturel et culturel de haute montagne. En raison de leur forte occupation humaine, ils peuvent aussi être considérés comme des socio-écosystèmes.

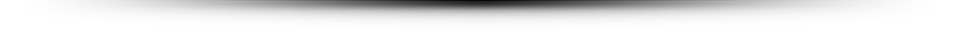

Qu’est-ce qu’un socio-écosystème ?

« C’est un système complexe et adaptatif où les composantes sociales et écologiques sont intimement liées. La société dépend des écosystèmes pour répondre à ses besoins, mais en retour, ses actions modifient et transforment ces mêmes écosystèmes, générant des dynamiques de changement mutuel. L’exploitation et la gestion de ces ressources façonnent ainsi un système socio-écologique. »

Source : Biodiversidad y servicios ecosistémicos en la alta montaña, Projet Páramos, Fundación Antípoda (citant Salas-Zapata et al., 2011). https://issuu.com/antipoda_lab/docs/c-cienciasnaturales-final

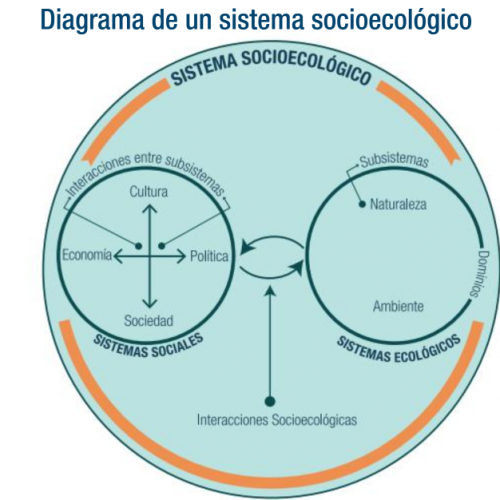

Ce concept met en lumière la notion de services écosystémiques, c’est-à-dire les biens et services que la nature fournit aux humains à travers les écosystèmes, contribuant à leur bien-être et développement culturel, économique et social. (Évaluation des Écosystèmes du Millénaire, 2005).

Fuente: Art. La importancia de frenar la degradación ecológica y promover la restauración: una mirada desde los servicios ecosistémicos, Fondo para la comunicación y la educación ambiental, 2021. https://agua.org.mx/actualidad/la-importancia-de-detener-la-degradacion-ecologica-y-promover-la-restauracion-una-mirada-desde-los-servicios-ecosistemicos/

Le rôle crucial des écosystèmes de haute montagne

Les páramos et les forêts alto-andines sont bien plus que de splendides paysages ; ils assurent des services écosystémiques essentiels :

- Régulation hydrique : Captation et stockage de l’eau, garantissant une ressource stable y compris en période de sécheresse.

Protection climatique : Contribution à la régulation thermique et à la capture du carbone via la diversité de sa végétation et la richesse de ses sols.

- Biodiversité : Habitat d’espèces endémiques, dont beaucoup sont menacées d’extinction.

- Durabilité économique : Source de bois, d’aliments et de plantes médicinales.

- Culture et tradition : Foyer de communautés indigènes et rurales ayant développé des pratiques de coexistence durable avec la nature.

Selon l’Évaluation des Écosystèmes du Millénaire (2005), la conservation de ces écosystèmes ne relève pas seulement de l’environnement, mais constitue une stratégie clé pour le bien-être et le développement des communautés qui en dépendent.

Photo : Rituel d’offrande, Resguardo indigène du Gran Tescual – Nariño, Fondation Impulso Verde Kuaspue

Les écosystèmes de haute montagne : gardiens de l’eau et de la biodiversité en Colombie

Régulation du cycle de l’eau et approvisionnement

La Colombie possède l’un des réseaux hydriques les plus complexes au monde, dont les sources se trouvent dans les páramos, qui fournissent près de 70 % de l’eau du pays. De ces écosystèmes naissent des fleuves essentiels tels que le Magdalena, le Cauca, le Meta, le Guaviare, le Putumayo, l’Atrato, le Patía, la Ranchería, le Catatumbo et le Sinú.

Photo : Rivière Pichindé, Farallones de Cali, Fondation Impulso Verde Kuaspue

Ces écosystèmes sont indispensables pour l’agriculture, l’approvisionnement domestique et la production hydroélectrique. De fait, 17 villes colombiennes, dont Bogotá, et 73 centrales hydroélectriques dépendent de l’eau des páramos, qui représente 53 % du potentiel hydroélectrique du pays.

Photo : Lac de Cumbal, Páramo de Chile Cumbal – Nariño, Fondation Impulso Verde Kuaspue

- n refuge pour les espèces endémiques Les forêts alto-andines abritent des espèces emblématiques comme l’ours à lunettes, le condor des Andes et le puma. La Colombie est aussi le pays possédant la plus grande diversité de plantes vasculaires de haute montagne et le plus grand nombre d’espèces endémiques.

Photos : Fondation Impulso Verde Kuaspue

Carlos Eduardo Correa, ancien ministre de l’Environnement et du Développement durable colombien, souligne :

« La Colombie est un pays de montagnes. Nous avons 50 % des páramos du monde, des glaciers comme ceux de la Sierra Nevada de Santa Marta et des forêts alto-andines dans la cordillère des Andes, qui fournissent de l’eau à près de 75 millions de personnes. Ce sont des écosystèmes de vie que tous les Colombiens doivent protéger. »

Menaces et défis pour la conservation

L’Institut Humboldt souligne que les páramos ont été durement affectés par de nombreuses dynamiques, notamment politiques et économiques telles que le conflit armé en Colombie et les pressions des exportations internationales favorisant l’exploitation minière et l’agriculture intensive.

Selon leurs rapports de 2021, 49 % des páramos colombiens ne bénéficient toujours pas d’une protection effective et beaucoup sont menacés par :

- L’exploitation minière et l’extraction illégale de minéraux

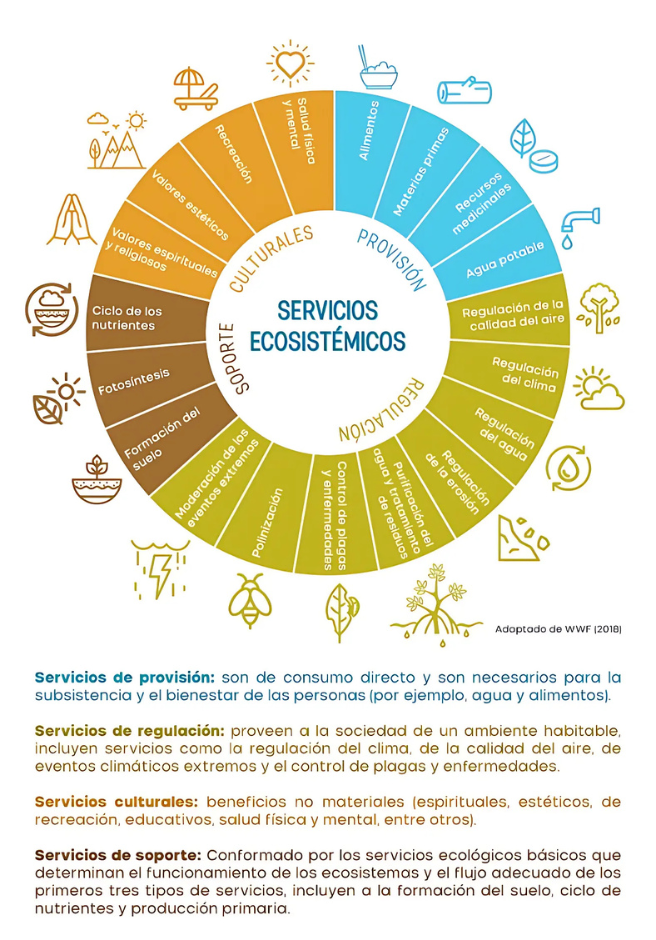

- Les brûlis et les changements d’usage des sols

- L’expansion agricole et l’élevage

78 % de la végétation naturelle des páramos de la cordillère Orientale a été transformée, ce qui a favorisé l’augmentation du risque d’incendies liées aux pratiques agricoles et d’élevage.

« Nous sommes au lac de la Bolsa, dans la municipalité de Cumbal, au sein du territoire indigène du Gran Cumbal, observant certaines problématiques environnementales de cette région. Ici, nous faisons face à trois principaux défis qui détériorent l’environnement et surtout contaminent l’eau, cette ressource vitale. Il s’agit de l’élevage, de l’expansion de la frontière agricole et de la pisciculture, » explique Diego Chirán, membre de l’Association indigène Sinchimaki du Réseau de Pépinières d’Impulso Verde.

Ces processus structurels ont accéléré la transformation de l’écosystème et ont généralement eu un impact négatif sur le bien-être des communautés locales et des espèces endémiques. Par exemple, l’Institut Humboldt a mis en évidence une réduction de 15 % des habitats naturels propices à l’ours andin en Colombie entre 1970 et 2015. Cette perte d’habitat affecte non seulement la biodiversité, mais aggrave également les conditions de vie des populations rurales, dont 45 % vivaient encore en situation de pauvreté multidimensionnelle selon un rapport de l’institut en 2017.

En plus de la transformation des couvertures végétales, la température des páramos a augmenté (+0,34°C par décennie). Le changement climatique devrait entraîner une augmentation des événements extrêmes tels que les sécheresses, les vagues de chaleur et de froid, ainsi que les pluies torrentielles dans les zones élevées des Andes du Nord.

Ces dynamiques locales et globales influencent le maintien des bénéfices fournis par ces écosystèmes, notamment la régulation hydrique, la biodiversité et le stockage du carbone.

Fotos: Incendios provocados por campesinos para aumentar la frontera agrícola, páramo de Chile Cumbal – Nariño, Fundación Impulso Verde Kuaspue

Solutions pour la conservation

La question que nous nous posons tous alors est : quelles solutions existent pour stopper ce phénomène ?

La réponse réside dans la reconnaissance et l’inclusion des processus de conservation communautaire dans la planification territoriale, ainsi que dans le renforcement d’initiatives économiques garantissant des moyens de subsistance durables et favorisant l’autonomisation locale. Miser sur des modèles de gestion inclusive, intégrante et responsable du territoire, où la restauration écologique, les activités économiques durables et le savoir ancestral sont pris en compte, est essentiel pour assurer la conservation naturelle à long terme.

Historiquement, les páramos ont été le théâtre de conflits socio-environnementaux, car leur richesse écologique les place au cœur de tensions entre conservation et exploitation des ressources. Cependant, leur protection ne peut reposer uniquement sur des restrictions, mais doit plutôt articuler les savoirs traditionnels et les pratiques durables pour parvenir à une gestion équilibrée du territoire.

Dans les zones de transition entre la forêt alto-andine et le páramo, l’agriculture occupe une place déterminante quant aux enjeux de conservation. Des pratiques telles que l’agroécologie, la production responsable et l’agriculture biologique ont démontré leur capacité à réduire la pression sur ces écosystèmes. Les systèmes agroforestiers, par exemple, combinent cultures et plantations d’arbres indigènes, améliorant ainsi la fertilité des sols tout en protégeant les sources d’eau, garantissant un modèle de production durable en harmonie avec l’environnement.

Un exemple concret : le travail de la Fondation Impulso Verde dans le Nariño

L’organisation travaille selon trois axes stratégiques :

1. Restauration communautaire

Grâce à un réseau de pépinières communautaires, 200 familles regroupées dans 15 associations produisent des plants d’espèces indigènes et dirigent des projets de restauration dans 14 municipalités, contribuant ainsi à la protection des bassins hydrographiques. Ces actions soutiennent la conservation des forêts alto-andines et des páramos, tout en renforçant l’économie locale et les liens communautaires.

« Nous renforçons le travail des organisations communautaires pour développer des programmes de reforestation et de propagation des arbres. De plus, les pépinières communautaires ont trouvé dans cette activité une alternative économique durable, » explique Edwin Piarpuezan, coordinateur du Réseau de Pépinières de la Fondation Impulso Verde jusqu’en 2024.

Au-delà de leur impact environnemental, ces pépinières favorisent un fort sentiment d’appartenance au territoire et stimulent la dynamique communautaire. Elles permettent la mise en place de diverses initiatives : construction de pépinières, formations techniques et organisationnelles, suivi hebdomadaire, échanges de connaissances, fourniture de plants et semences, géolocalisation des parcelles et accompagnement sur trois ans.

“Fortalecemos el trabajo de las organizaciones comunitarias para desarrollar programas de reforestación y propagación de árboles. Además, los viveros comunitarios han encontrado en esta actividad una alternativa económica sostenible”, asegura Edwin Piarpuezan, coordinador de la Red de Viveros de la Fundación Impulso Verde hasta el 2024.

Foto: vivero comunitario de la asociación El Chalguar en Pupiales – Nariño, Fundación Impulso Verde Kuaspue

2. Entreprises vertes pour l’avenir

Dans le cadre de sa stratégie de conservation, Impulso Verde promeut des entreprises vertes permettant aux communautés de générer des revenus de manière durable. L’apiculture et la transformation des plantes aromatiques et médicinales sont au cœur de cette initiative.

Ces projets réduisent la pression sur les écosystèmes tout en soutenant l’économie paysanne et indigène par la commercialisation de produits tels que le miel, le pollen, la cire et les huiles essentielles.

« Nous recherchons des alternatives qui aient le moins d’impact environnemental possible. Par exemple, l’exploitation des espèces indigènes [pour l’apiculture et la transformation de plantes] permet de conserver les forêts tout en générant des revenus pour les familles, » souligne Tatiana Hernández, coordinatrice des Entreprises Vertes chez Impulso Verde.

Fotos: Productos de apicultura y transformación de plantas en cosméticos de las organizaciones comunitarias que trabajan con la Fundación Impulso Verde Kuaspue

3. Vers un modèle de conservation inclusif

Passer d’une approche d’exclusion à une approche d’inclusion des communautés dans la conservation des forêts alto-andines et des páramos a prouvé son efficacité. L’expérience d’Impulso Verde montre qu’il est possible de restaurer les écosystèmes tout en améliorant le bien-être local.

L’enjeu est désormais de pérenniser et d’étendre ces efforts, en garantissant leur durabilité à long terme et en promouvant des politiques renforçant la participation communautaire dans la restauration et la conservation des écosystèmes.

Fotos: Intercambios comunitarios en Nariño, con la Fundación Impulso Verde Kuaspue

Conclusion : Vers un modèle de restauration et de conservation inclusif

La conservation et la restauration des páramos et forêts alto-andines ont évolué d’une approche excluante à une approche inclusive, où les communautés jouent un rôle central. L’expérience des pépinières communautaires du Nariño démontre que la conservation peut aller de pair avec l’amélioration des conditions de vie locales.

L’objectif est maintenant d’ancrer et d’étendre ces actions, en assurant leur durabilité. Pour cela, il est essentiel de promouvoir des politiques favorisant la gestion inclusive des écosystèmes et le dialogue entre communautés, chercheurs et autorités environnementales. Ce n’est qu’ainsi que nous assurerons leur préservation pour les générations présentes et futures.

Soucers:

- Reporte Páramos Colombia, Biodiversidad y gestión, Instituto Humboldt, 2021, file:///C:/Users/Youman%C3%A9%20DIEULANGARD/Downloads/P%C3%A1ramos%20Colombia.%20Biodiversidad%20y%20gesti%C3%B3n.pdf

- Art. “Tenemos el 50 % de los páramos del mundo”: Ministro de Ambiente en el Día de las Montañas, MADS, 2021, https://www.minambiente.gov.co/tenemos-el-50-de-los-paramos-del-mundo-ministro-de-ambiente-en-el-dia-de-las-montanas/

- Art. La importancia de frenar la degradación ecológica y promover la restauración: una mirada desde los servicios ecosistémicos, Fondo para la comunicación y la educación ambiental, 2021. https://agua.org.mx/actualidad/la-importancia-de-detener-la-degradacion-ecologica-y-promover-la-restauracion-una-mirada-desde-los-servicios-ecosistemicos/

- Impulsoverde.org

- Biodiversidad y servicios ecosistémicos en la alta montaña, Proyecto Páramos, Fundación Antípoda. https://issuu.com/antipoda_lab/docs/c-cienciasnaturales-final

- La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005), https://www.millenniumassessment.org/documents/document.439.aspx.pdf

- Bosques andinos de la Sabana de Bogotá, Instituto Humboldt, 2019, https://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2019/cap1/101/#seccion4

- Estrategias para la restauración ecológica del bosque altoandino: El caso de la Reserva Forestal Municipal de Cogua, Cundinamarca, O. Vargas Ríos, Universidad Nacional de Colombia, 2008, https://www.researchgate.net/publication/259482680_Estrategias_para_la_restauracion_ecologica_del_bosque_altoandino_El_caso_de_la_Reserva_Forestal_Municipal_de_Cogua_Cundinamarca

Comunicaciones Impulso Verde